墨いろの日々 歌の日々/五行歌(第二章) 書家・西垣一川

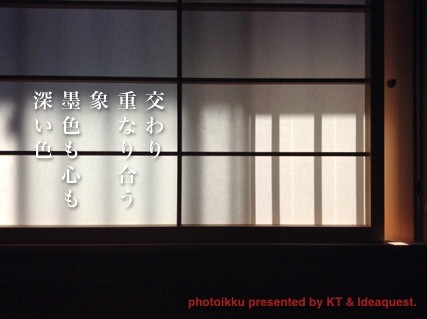

交わり

重なり合う

象

墨色も心も

深い色

重ねる、合わせる、交わらせる、向かい合わせる、斜めに祓う。跳ねる、飛ばせる、地点から地点へ、墨色の線をゆっくりと運ばせる。

文字を書くときの筆の行為は筆が踊っているような優雅さである。

そこに意味を持つ文字が出来上がる。

いったいこの書くときの行為の中で文字を書く者はどんな一瞬、どんな時を脳裏に瞬かせているのか。あるいは、胸に漂わせているのか。

深淵な思いであろうか、軽い気持ちではないであろう。

ひととひととの思いもまた、絡まって重ね合ってそこに何か幸せそうなものが生まれた時、尊いもののように思う。私はそこに浅いものは見えなくて、深い何かがあるような気がする。

墨色と墨色が重なるのと、ひととひとの思いが重なるのと、それはいろでいえば深い色なのではないだろうか。

容れる美

活ける夢

注ぐ愛

わたくしという器の

理想

器が好きである。

好きというのがどこから湧き上がってくるのかは分からないが、人との出会いのように、その器と対峙した時は対話しているような気持ちである。

形、色、触れた時の感じ、掌に乗せた時の程よいおもさ。

それを、どこで大好きと判断するのか分からないが、一目惚れの時と同じで理由などないのかも知れない。

器を自分に見立てた時、それはどんな懐を持つおんなになれるのか、いまだ終点はないのだが理想は携えていたい。

先日、樂美術館で拝見した15代吉左衞門の『梨花』というちゃわんはもったりとした花びらが内側の宇宙を抱擁するような優しい母の掌に似たあたたかさがあった。

しばらくわたしたちは見つめあった。

仄かな桃色に薄い薄い墨の色が合わさったその景色は理想の思いの色に近いものであった。

この色の表に顕れる表情あるいは表層、気配は、この練り込まれた土の中から突如として出現したわけではないだろう。

それは長い年月をかけてようやく、此処に存在しているのである。

からだは

土

わたくしという

花が

咲ききる迄

夏に咲く花の白い色になぜかしら惹きつけられるのはわたしだけではないでしょう。

早朝、白い芙蓉を一輪摘んで床の間に飾る。

清やかな空気が放たれる。

そんなことさえ知らぬ間に一輪は数日して、静かにその生を終える。

花の生は野に居ても、街の雑踏に居ても一輪のそれぞれは、それぞれの生を全うする。

わたしたちは、花と同じように尊いDNAをいただき生まれてくる。

生を授かり放たれて、その時から自在に自由にわたくし自身の生として生きて行かなくてはならない。

この時代、生きにくくなった世の中に生きて、路頭に迷われて何かにすがりたい思いで生きてくる方もおられるだろう。

離婚後は、子どもふたりを抱え生きてきた昔を思い出す。

そんな日々の中、好きなことを二つ、三つ標にしていきてきた。

それは、隅との戯れであり、五行歌を詠むことのたのしさであった。そして、なぜかずっと今でも続いている。

何かを吸収しながら耕し、何かを放出しては耕されていた。

いつかそれは花開くであろうか。

まだ、過程の渦中である。

枝も

根っこも

脈々と血の流れ

一本の樹は

ひとりの人

法然院で見た木々は根っこを浮き立たせるように蒼い苔の庭に這っていた。夏の一雨が寺の佇まいや葉や苔の緑を一層爽やかなものにしていた。

その一本の木を見ながら思い出すことがあった。

福岡に暮らしていた時、時々、近くの大濠公園をウオーキングしていた。その公園にいる気の合いそうな一本の木を選び、そこを

ウオーキングの終点にした。ウオーキングが終わるとその木蔭で休んだ。

今思えば、榎という木だったのかもしれない。

風が吹くとさざ波のような音がした。

木の肌に耳を当てると水の流れる音がした。

抱き締めると抱き締められたように感じた。

法然院の木々、苔を這う根っこにも人の気配を見た。

樹は

地球と宇宙の

きずな

空に手を拡げ

地に足を踏まえる

決めてある

一本の樹

その腕の中で本を読み

その懐で

雨やどりする

もう随分むかしの拙歌であるが、今の感覚と変わってない。ということは成長が足りないのかと思われるが、一本の木はやはりひとりの人なのではないかと思う。

2013.6.19